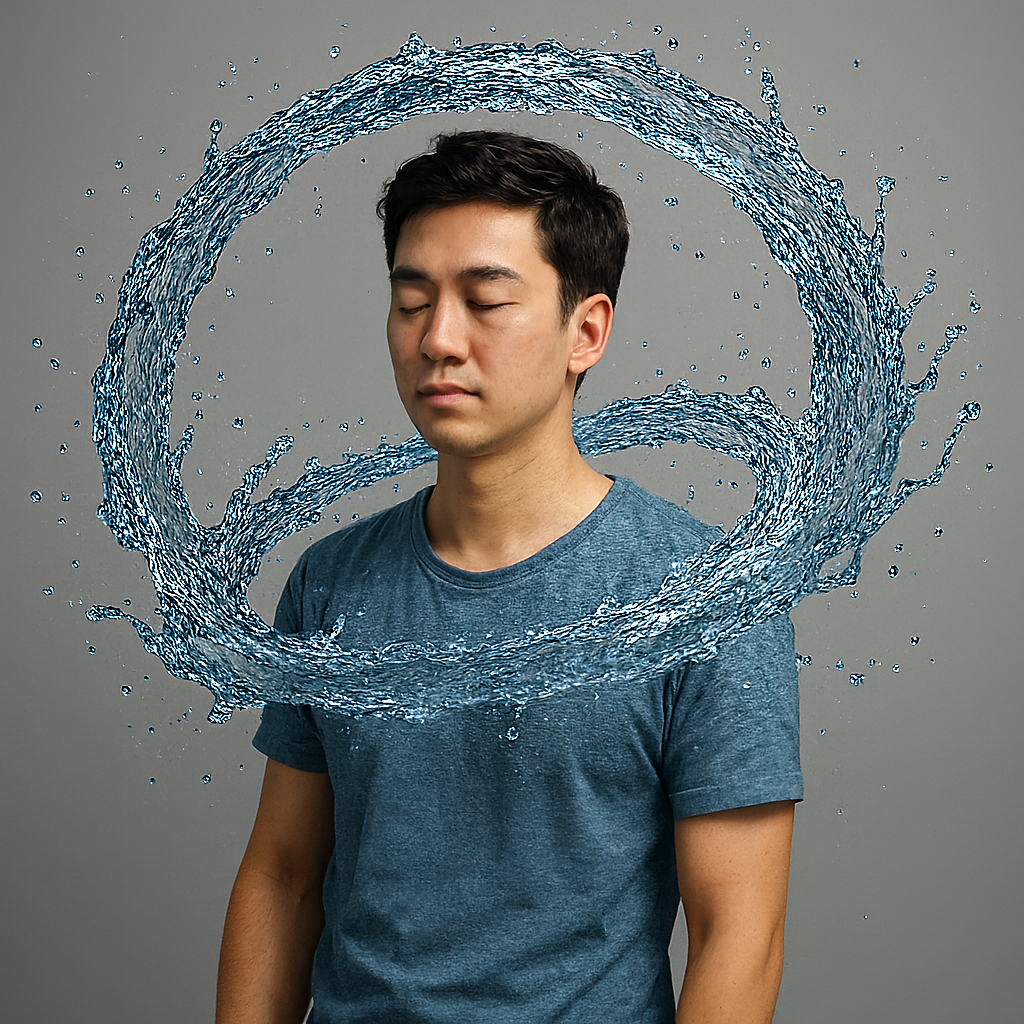

茶に茶葉が溶けていくように私には経験が溶けていく。

私は茶碗の水と同じ気持ちになることで茶道を知った。

水はどこまでも流れていく。

しかし、それが弱点でもあった。

自分の形がないというのは、自己の喪失でもある。

君はいつもそうなのだ。ただ流れているだけなのに人を潤した気になって。

自己を失った君がそんなことができるはずもないのに。

私もそうだからわかってしまうのだ。

自分が成し遂げた気になっているものも、「環境が作った私」か「私が作った環境」のおかげで成り立っているのではないかと日々思っている。

そのため私はいつも水に、潤しているのはお前ではなく流れそのものなのだと教えてやりたかった。

しかし、これはいつも願望に過ぎない。

教えられないのは私が水を思いやっているせいなのか。

いや違う。

私が常に、水が潤しているということすら考えていないのではないかという恐怖の可能性の中にいるからだ。

そのような中では水はいつだって事実だけを常に享受していた。

そんな水を見ていると、私の行動全てが自らの意思ではなくただの事柄として見えてしまっていた。たまらなく怖かった。

いつの日だろうか。

私は茶道室で水に茶を入れた。

気持ちよかった。

水に流れを加えている自分がたまらなく尊いのだ。

流れがなければ何もできないと教えてやっているようで。

きっと水も最初は茶が怖かったのだろう。

しかし今はどうだ誰もこの水に茶を入れるのに疑問を持たない。

もちろん水も持っていないだろう。君は慣れすぎたのだ。

そんな無知を嘲笑しながら私は茶をすすった。

すると私はどこか強い重圧を感じるのだった。

私はたまらなく怖かった。

茶を享受していることが。

そして今、時が流れ私の経験をも常に環境を享受していくことに気づかされることが。

私の経験はもう水そのものだった。

強制的に享受を行い気づいたころには流れていく。

私の記憶は水のように何かを入れられることに慣れすぎていたのだった。

そのせいだろう。

久しぶりの享受の実感に私は耐え切れなかった。

茶を飲むたびに私の記憶がぐちゃぐちゃに荒らされていくような気がする。

私はもう考えることをやめた。ただただ怖かった。

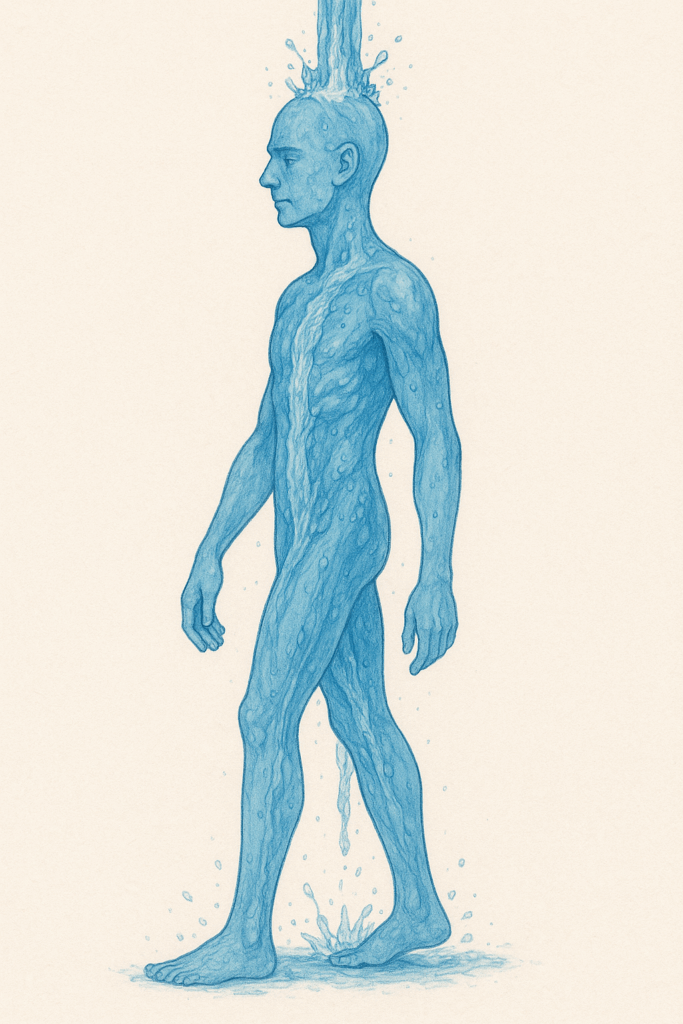

私はもう時の流れに身を任せ、茶と時を同じ流れとして見ることにした。

そうすることで私がまるで水面の木の葉のようにこの時の流れに気ままに乗ることができた。

とても優雅であった。

だって今までの私とは比べ物にならないくらい私の下には人が出来たのだから。

別にこれは能力的な意味を指しているのではない。

これから私という存在に出会い、己の記憶として刻んでいく者たちの総称だ。

そして、この経験という世界では物理的にこれらの人を踏めるのだ。

たまらなく快感だった。踏まれた人間は経験の膨張に耐えられなくて、次々と破裂していく。

きっと私は経験を与える側になったのだろう。私の中の誰もがそう思っていた。

しかしこの世界にも慣れてきた頃、僕は異変に気付いたんだ。とても体がだるい。

最初はこの崇高な任務への人々の嫉妬だと思っていた。

恩を嫉妬で返すなんて理不尽な世の中だと思っていた。

しかし違ったようだ。誰かも私を踏んでいる。

私は急いで川の流れとなった。

思考を放棄することでその世界自体をなくそうとしたのだ。

そうして私はただひたすらに流れに身を任せた。

誰かの口に飲まれるまで。。。

飲み込まれて初めて分かった。私はもう流れにはなれないみたいだ。

あの頃嘲笑していた水と一緒だったのだ。

私の体自体がもう水になってしまっていた。